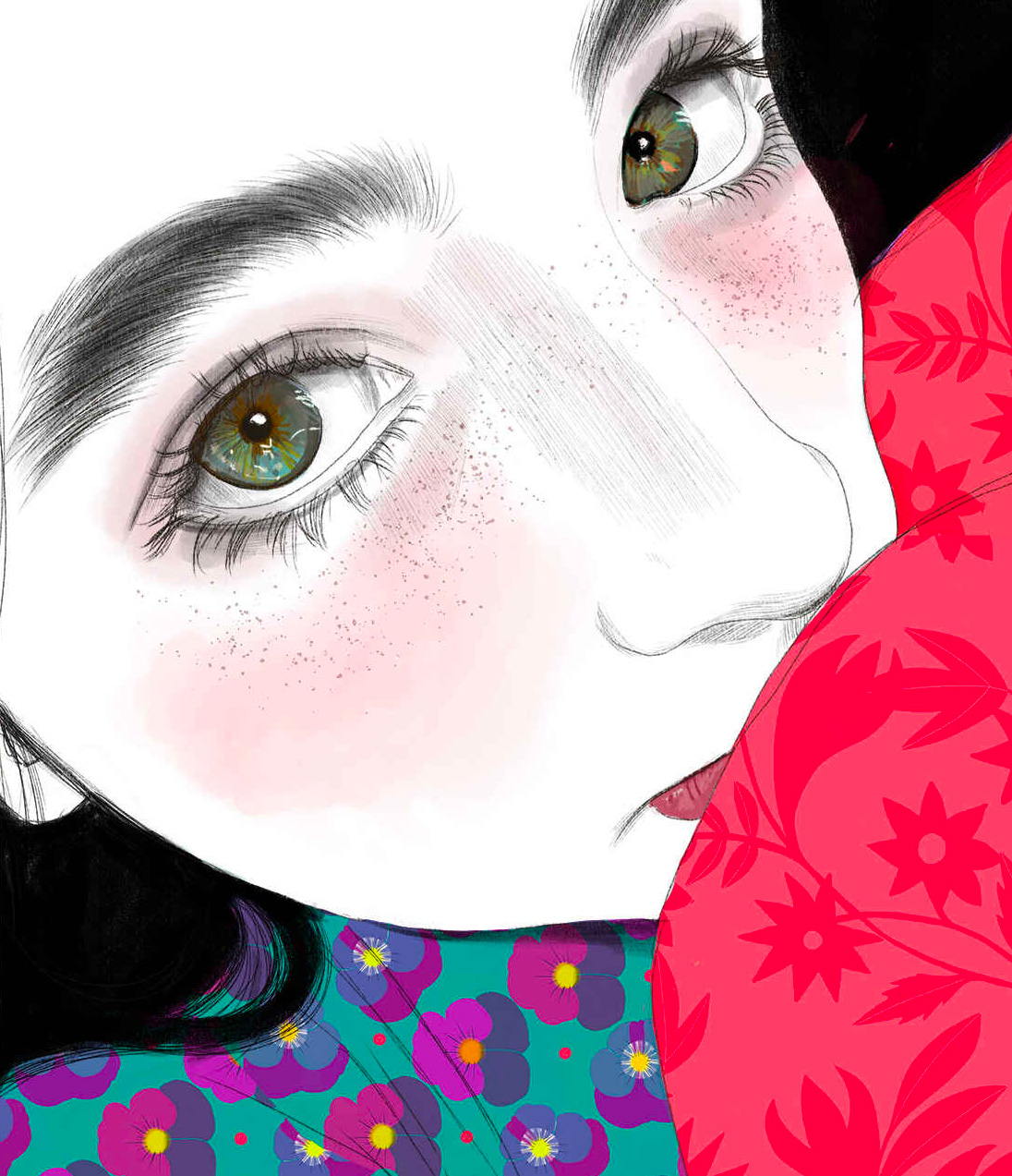

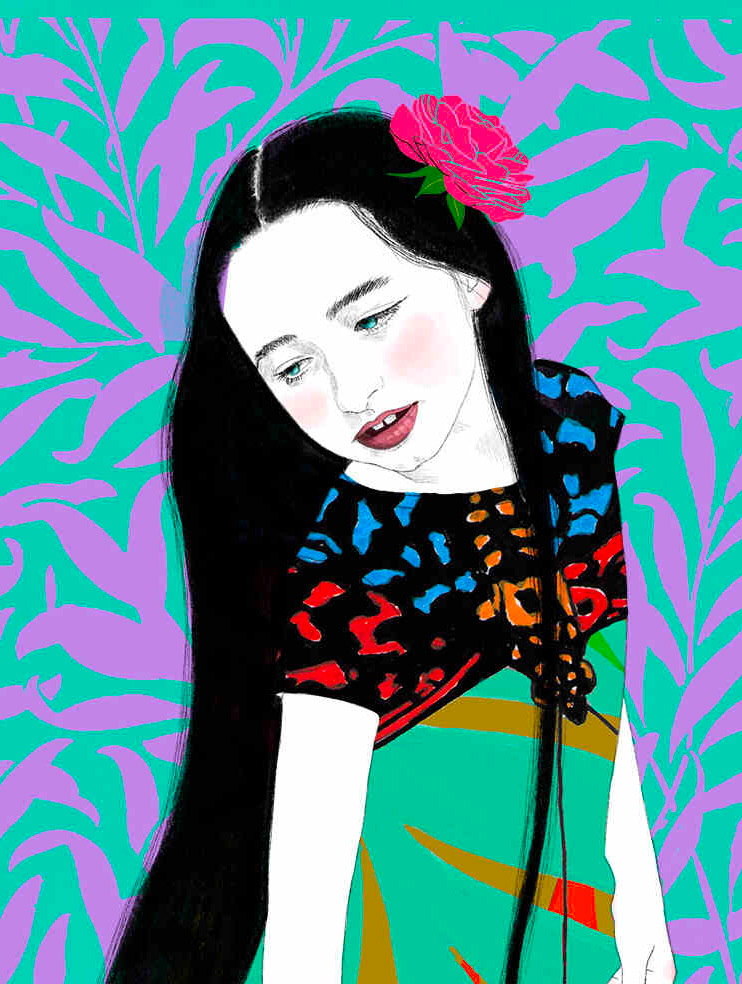

Hay obras que no se pintan con la mano, sino con el alma. Mi niña interior fue una de ellas. Nació al mismo tiempo que mi propio renacer, en medio de mi búsqueda de sanación. En esas ilustraciones, la protagonista no era solo un personaje: era mi hija Maia, y a través de ella, la voz dormida de mi infancia encontró un cuerpo para volver a jugar. Es increíble cuánto puede enseñarnos un niño si nos atrevemos a escuchar su lenguaje. Desde que tuve a mi primer hijo, Dominique, algo en mí comenzó a ablandarse. En sus juegos descubrí una forma de comunicación sin palabras, un código secreto entre risas, colores y gestos simples. Y cuando Maia llegó, esa puerta se abrió del todo: ya éramos tres niñas jugando bajo el mismo cielo. A veces me asombraba al observarme: la mujer seria y contenida que fui tantas veces se desdibujaba, y en su lugar aparecía una niña traviesa, caprichosa, luminosa. Pero esta vez no era la niña herida de antes; era una niña libre, celebrada, dueña de su brillo.

Aquella pequeña —la que un día se sintió sola, inadecuada y traicionada— comenzó a ocupar su lugar. Aprendí a amarla, a darle voz, a dejarla reinar. Hoy sé que en ciertos momentos ella conduce el barco, y en otros se retira, dejándome ejercer mi papel de madre y guía. Ambas coexistimos, una en la otra.

En mis ilustraciones quise plasmar ese viaje: desde la oscuridad del miedo hasta la ternura de reconocerse valiosa. Le di alas de mariposa para recordarle su poder de transformación. Le regalé un cabello negro larguísimo, símbolo de sus pensamientos: a veces nudo, a veces río. Le di el sigilo del gato y la libertad de inventarse un mundo propio y en ese acto, sin saberlo, comencé a sanar.

Al contar su historia, muchas otras almas empezaron a recordar la suya. Porque sanar a la niña interior no es un destino: es un arte. Uno que se pinta con memoria, amor y presencia.