Hay un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con formas, ciclos y silencios, es el idioma de la naturaleza, ese espejo viviente donde el universo entero se contempla y se reconoce. Cada hoja, cada piedra, cada ola que se disuelve en la arena es una letra de ese alfabeto sagrado, en ella la vida se pronuncia sin esfuerzo, recordándonos que todo lo que existe afuera también vive dentro. Para mí, la naturaleza no es solo paisaje: es símbolo, maestra y altar. En ella encuentro los mismos ritmos que mueven mi arte y mi espíritu, la raíz que se hunde en la tierra me habla del arraigo y del cuerpo; el agua que fluye me enseña la entrega y la transformación; el fuego que arde en silencio me recuerda el poder de la creación; el aire que todo lo envuelve, la libertad de ser. Cada vez que observo un pétalo que se abre o una rama que resiste la tormenta, siento que asisto a una lección cósmica. La naturaleza no se justifica, no duda, no teme: simplemente es, en su pureza habita la sabiduría más antigua, aquella que el ser humano ha olvidado entre ruido y velocidad.

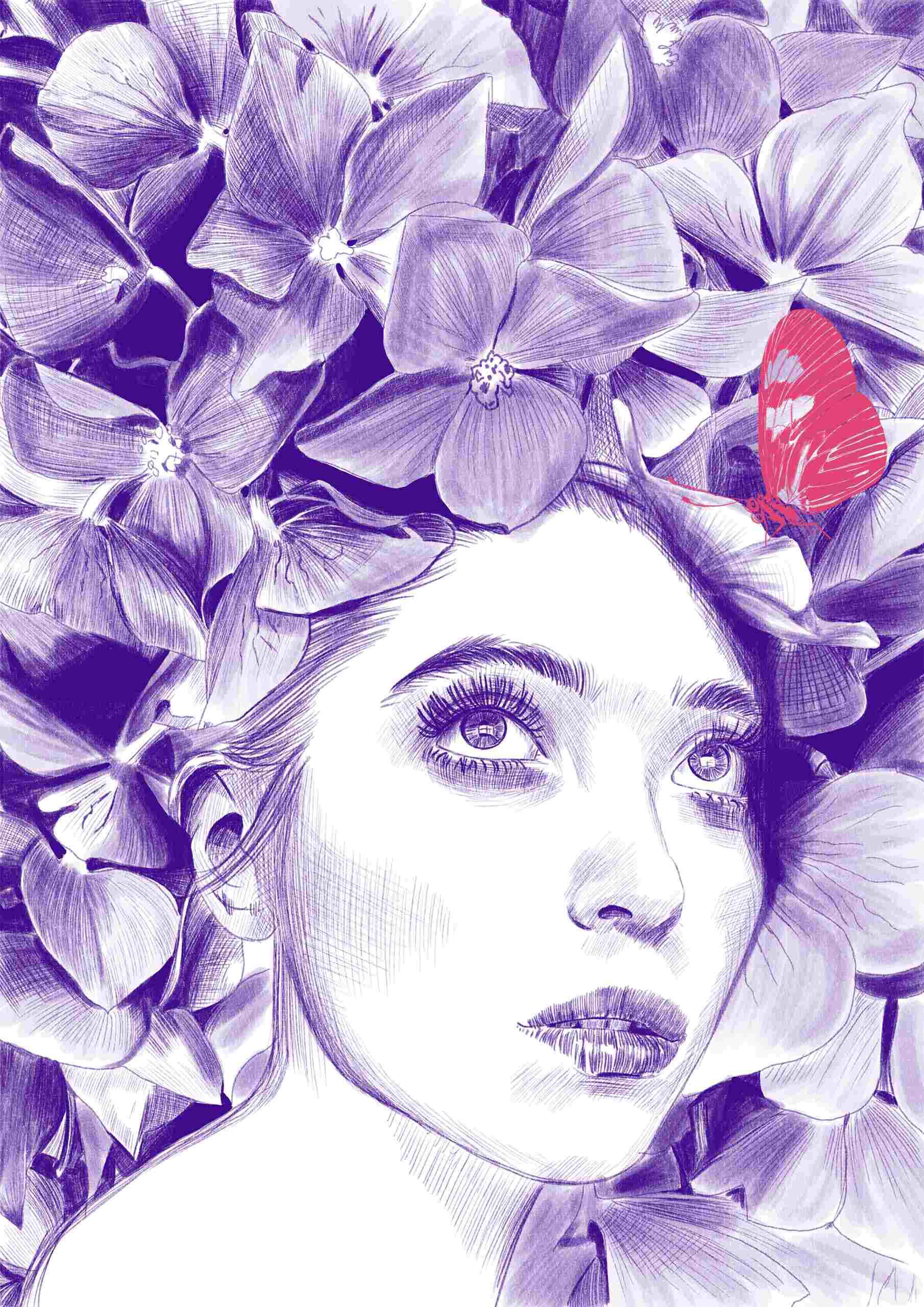

Por eso mi universo simbólico está tejido con sus hilos, las flores que pinto no son solo flores: son memorias de mundos interiores; los cristales, los animales, las estaciones, los vientos y los colores son portales, puertas que conectan lo visible con lo invisible. Cada elemento natural tiene una voz, una energía, una historia que contar si sabemos detenernos a escucharla. La naturaleza es mi espejo porque me recuerda que yo también soy parte del cosmos, que en mis ciclos de creación y silencio, de florecer y soltar, resuena la misma inteligencia que mueve las mareas, que en cada semilla hay un universo entero, esperando ser recordado. Y cuando la observo, cuando la dejo hablarme, siento que todo cobra sentido, el arte, la vida, el alma —todo se une en un mismo gesto de gratitud y asombro, la naturaleza no solo me inspira: me devuelve al origen. Al lugar donde el universo se mira a sí mismo… y sonríe.